2025.07.29更新

知られざる歯周病と糖尿病の深い関係!放置が招く悪循環

こんにちは。東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂です。

お口の病気である歯周病と全身疾患である糖尿病は一見無関係に見えるでしょう。

しかし、この2つの疾患はどちらか一方の管理が不十分だと、もう一方も悪化するという悪循環が起こりやすく、深く影響し合う相互関係にあります。

この記事では、歯周病と糖尿病の基礎知識から、この2つの疾患の関係、治療や予防のポイントまでわかりやすく解説します。お口だけでなく、全身の健康も維持できるよう参考にしてください。

歯周病とは

歯周病とは、歯を支える歯茎や骨などの歯周組織に炎症が生じる病気です。初期段階では自覚症状が少ないため気づきにくく、症状が現れたときにはすでに進行していることも珍しくありません。ここでは、歯周病の原因や進行段階、症状について解説します。

歯周病の主な原因

歯周病の主な原因は、口腔内の細菌が増殖して形成されるプラーク(歯垢)です。

プラークは歯の表面に付着した細菌の塊で、この中に歯周病菌が潜んでいます。プラークが歯周ポケット(歯と歯茎の境目にある溝)にたまり、歯周病菌が毒素を出すことで、歯茎に炎症が起こります。

さらに、プラークが唾液などの成分と結合して歯石になると、歯ブラシでは除去が難しくなります。歯石の表面はザラザラしているため、さらにプラークが付着しやすくなり、歯周病の進行を加速させます。

歯周病の進行段階と症状

歯周病は、その進行度合いによっていくつかの段階に分けられます。

歯肉炎

歯周病の初期段階が歯肉炎です。この段階では、歯茎が赤く腫れたり、歯磨きの際に出血したりするなどの症状が見られます。

しかし、痛みを感じることは少なく、自覚症状が軽いため、放置されがちです。この段階であれば、適切な歯磨きや歯科医院でのクリーニングによって改善が見込めます。

軽度歯周炎

歯肉炎が進行すると、軽度歯周炎へと移行します。

この段階では、歯周ポケットが深くなり始め、歯を支える骨(歯槽骨)の吸収がわずかに始まります。歯茎の腫れや出血に加え、口臭が現れ、歯が浮いたように感じることもありますが、歯の動揺はほとんどありません。

中等度歯周炎

さらに病状が進行すると、中等度歯周炎となります。

歯周ポケットはさらに深くなり、歯槽骨の吸収も顕著に進みます。歯茎の腫れや出血はより頻繁になり、膿が出ることもあり、口臭も強くなる傾向があります。また、歯がグラグラして食事がしづらくなるなど、日常生活にも支障が出始めます。

重度歯周炎

歯周病が末期に達すると重度歯周炎となります。

歯槽骨の大部分が破壊され、歯は大きくグラグラと動揺し、最終的には自然に抜け落ちることもあります。強い痛みや膿、口臭など、口腔内の不快な症状が顕著になり、この段階まで進行すると抜歯せざるを得ないケースも少なくありません。

糖尿病とは

糖尿病は、血糖値(血液中のブドウ糖の濃度)が高い状態が慢性的に続く病気です。

私たちの体は、食事から得たブドウ糖をエネルギーとして利用しています。このブドウ糖を細胞に取り込む際に必要なのが、膵臓から分泌されるインスリンというホルモンです。

糖尿病は、このインスリンが十分に分泌されなかったり、インスリンがうまく作用しなかったりすることで引き起こされます。

糖尿病の種類

糖尿病にはいくつかの種類がありますが、ここでは代表的なものをご紹介します。

1型糖尿病

1型糖尿病は、自己免疫反応によって膵臓のβ細胞が破壊され、インスリンがほとんど分泌されなくなるタイプの糖尿病です。発症は若年層に多く、突然症状が現れることが多いのが特徴です。インスリン注射による治療が不可欠となります。

2型糖尿病

糖尿病患者の約9割を占めるのが2型糖尿病です。遺伝的な要因に加え、過食、運動不足、肥満、ストレスといった生活習慣が大きく関与しています。インスリンの分泌量が不足したり、インスリンが効きにくくなったりすることで発症します。

生活習慣の改善や薬物療法、インスリン療法などが治療の柱となります。

そのほかの原因による糖尿病

遺伝子の異常やほかの病気、薬剤の使用などが原因で起こる糖尿病です。例えば、膵臓の病気(慢性膵炎など)や、ステロイド薬の長期使用などが挙げられます。

また、妊娠糖尿病は、妊娠中に初めて発見された、または発症した糖尿病に至るほどの糖代謝異常を指します。出産後には血糖値が正常に戻ることが多いですが、将来的に2型糖尿病を発症するリスクが高まることが知られています。

糖尿病の主な症状

糖尿病は、初期段階では自覚症状がほとんどないことが多いです。

しかし、血糖値が高い状態が長く続くと、さまざまな症状が現れる可能性があります。

たとえば、血液中のブドウ糖濃度が高まることで、体は水分を欲します。その結果、口の渇きを感じ多飲になり、それに伴い多尿になります。また、摂取したブドウ糖がうまく利用されず、体が脂肪や筋肉を分解してエネルギーを得ようとするため体重減少が見られることがあります。

さらに、エネルギー不足からだるさを感じやすくなったり、目のレンズの調節機能が損なわれて、視力低下・かすみ目の症状が現れたりすることがあります。

糖尿病の合併症

糖尿病が怖いのは、全身の血管や神経を障害し、さまざまな合併症を引き起こす可能性がある点です。

例えば、糖尿病網膜症は、目の網膜の血管が障害され、視力低下や失明に至ることもあります。また、糖尿病腎症は、腎臓の働きが悪くなり、最終的には人工透析が必要となることがあります。

さらに、糖尿病神経障害が起きると、手足のしびれや痛み、感覚の麻痺などが起こり、重症化すると足の壊疽(えそ)につながることもあります。

そのほかにも、心筋梗塞や脳梗塞といった動脈硬化性疾患のリスクを高めたり、感染症にかかりやすくなったりと、全身に悪影響を及ぼします。早期の診断と適切な治療、そして良好な血糖コントロールが、これらの合併症を防ぐうえで極めて重要です。

歯周病と糖尿病の深い関係

ここでは、両者がどのように関連し、互いに悪影響を及ぼすのかを具体的に解説します。

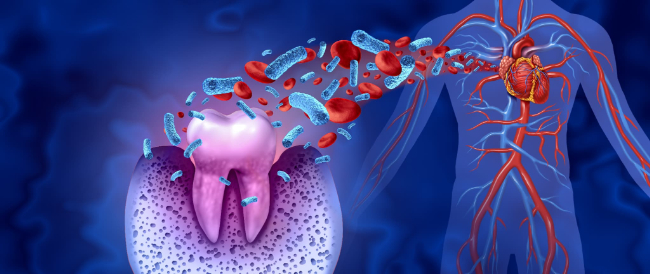

歯周病が糖尿病に与える影響

歯周病による慢性的な炎症は、体内に炎症性物質(サイトカイン)を常に放出させる状態を作ります。これがインスリンの働きを妨げ、血糖値をコントロールしにくくするのです。

実際に、重度の歯周病患者では、軽度の人に比べて糖尿病が悪化しやすいという研究結果もあります。また、歯周病の治療によって血糖値が改善されたという報告もあり、口腔の健康管理が糖尿病の治療の一部であると認識されつつあります。

糖尿病が歯周病に与える影響

糖尿病が進行すると免疫力が低下し、細菌に対する抵抗力が落ちるため、歯周病が悪化しやすくなります。高血糖状態は唾液の質や量にも影響し、細菌が繁殖しやすい環境になります。

さらに、傷の治癒力が落ちているため、歯茎にできた小さな傷や炎症が治りにくく、慢性化しやすいのです。つまり、糖尿病患者は歯周病の発症・進行リスクが高いということになります。

歯周病の治療法

歯周病が発見された場合には、適切な治療を早期に行うことが大切です。

スケーリング・ルートプレーニング

初期から中等度の歯周病には、スケーリングやルートプレーニングといった治療が有効です。歯ブラシでは取り除くことが難しい歯の表面や歯周ポケットの内部に付着したプラークや歯石を専用の器具で取り除き、歯茎の炎症を改善します。

歯周外科治療

歯周病が進行している場合、基本的な清掃だけでは治癒が難しいため、歯周外科治療が行われることもあります。歯茎を開き、奥深くにある歯石や感染組織を除去するフラップ手術や、骨の再生を促す再生療法(GTRやエムドゲインなど)も適応されることがあります。

歯周病の予防法

歯周病の予防は、糖尿病の進行を防ぐ意味でも非常に重要です。

歯周病予防の基本は、歯磨きを中心としたセルフケアです。特に歯と歯茎の境目を意識してブラッシングを行い、プラークを取り除くことが大切です。歯間ブラシやデンタルフロスを併用することで、歯ブラシが届きにくい細かい部分に付着した汚れを除去することができます。

糖尿病をお持ちの方は、セルフケアの質を高めることが大切です。また、定期的な歯科検診とプロによるクリーニングも欠かせません。歯周ポケットの深さや炎症の有無を定期的にチェックすることで、歯周病の早期発見と早期治療につながります。

さらに、糖尿病の患者さんは歯科医院と内科との連携も重要で、情報共有によってより的確な全身管理が可能になります。

まとめ

歯周病と糖尿病は、それぞれが独立した病気に見えますが、実はお互いに深く影響し合いながら悪循環を生む関係にあります。糖尿病の管理が不十分だと歯周病が進行しやすくなり、逆に歯周病があることで血糖値のコントロールが難しくなるというサイクルが起こるのです。

このような悪循環を断ち切るためには、早期の歯周病治療と継続的な予防ケア、そして糖尿病の適切な管理が欠かせません。歯科と医科の連携を活かして、全身の健康を守っていきましょう。

歯周病にお悩みの方は、東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂にお気軽にご相談ください。

当院は、予防治療に力を入れています。虫歯の原因を根本から改善し、口内を健康に保ちます。マウスピース矯正や審美歯科も実施しているので、ぜひ一度ホームページをご覧ください。Web予約もお受けしています。

投稿者:

2025.07.22更新

歯を失う原因とリスク!歯を守るために知っておきたいこと

こんにちは。東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂です。

いつまでも自分の歯で食事を楽しみたいと願っている方は多いです。

しかし、実際には、年齢を問わず多くの人が何らかの理由で歯を失っています。歯を1本失うだけでも、噛み合わせが悪くなったり発音に支障をきたしたり、見た目の印象が変わったり、さまざまな影響が出ます。

この記事では、歯を失う原因について詳しく解説し、それに伴うリスクや歯を守るために日頃から意識すべきポイントについても紹介します。

歯を失う原因とは

歯を失う原因は一つではなく、複数の要素が絡み合っていることがほとんどです。年齢や生活習慣、セルフケアの状態などによってそのリスクの高さも大きく異なります。

ここでは、代表的な原因を取り上げ、それぞれがどのように歯の喪失につながるのかを詳しく見ていきましょう。

歯周病

歯を失う原因として、最も多いのが歯周病です。日本人の成人の約8割が歯周病にかかっているとも言われており、非常に身近な疾患です。

歯周病は、歯と歯ぐきの間に細菌が侵入し、歯ぐきの炎症や歯槽骨(歯を支える骨)の破壊を引き起こす病気です。進行すると歯がグラグラと動くようになり、最終的には抜け落ちることもあります。

特に、初期段階では自覚症状が少ないため、気づかないうちに進行することが珍しくありません。歯ぐきからの出血や口臭、歯が浮いたような感覚などが現れたときには、すでに中等度以上の状態といえます。

虫歯

虫歯もまた、歯を失う大きな原因の一つです。虫歯が進行すると歯質が大きく失われ、神経が侵されて痛みが出たり根の先に膿がたまったりします。重度になると抜歯が避けられないケースもあります。

特に注意が必要なのは、神経を取った歯です。痛みがなくなるため問題が起こっても気づきにくく、脆くなっているため破折のリスクが高まり、最終的に抜歯に至ることも多いのです。

また、一度治療を受けた歯も再度虫歯になるリスクがあるため、油断は禁物です。治療後も定期的なチェックや予防処置は欠かせません。

歯の破折(割れ・ひび)

歯が割れたりひびが入ったりすることで抜歯が必要になるケースもあります。特に、歯ぎしりや食いしばりの癖がある方や過去に歯の神経を取った方は要注意です。神経を失った歯は内部がもろくなっており、日常的な咀嚼でも破折するリスクがあります。

一見小さな亀裂に見えても、内部で大きなダメージを受けていることがあります。破折の位置が歯根の深い部分にまで及んでいる場合、修復は困難で、抜歯が避けられないことも少なくありません。

外傷

スポーツでの接触や転倒、事故など、強い衝撃によって歯が抜け落ちるケースもあります。特に、前歯は外部からの衝撃を受けやすく、外傷による脱落リスクが高いです。年齢に関係なく起こりうるため、子どもから高齢者まで注意が必要です。

スポーツをする際にはマウスガードの着用を心がけ、転倒リスクの高い環境では周囲への注意も大切です。

噛み合わせの悪さや無意識の癖

噛み合わせのバランスが悪いと、一部の歯に過度な力がかかり、歯や歯周組織に負担をかけます。これが長期にわたって続くと、歯の動揺や歯周病の悪化、さらには歯の破折を招くこともあります。

また、歯ぎしりや頬杖、偏った咀嚼など、無意識の癖も影響します。これらの習慣が積み重なることで、歯へのダメージは徐々に蓄積されていきます。自分では気づきにくいため、歯科医院での定期的なチェックと専門的なアドバイスを受けることが重要です。

歯を失うリスク

歯を失うリスクは、見た目が悪くなることだけではありません。口腔機能を低下させたり、生活の質(QOL)や全身の健康に影響を及ぼしたりするリスクもあります。ここでは、歯を失った場合に起こり得る主なリスクについて解説します。

咀嚼機能の低下

歯を失うと咀嚼機能が低下し、食べ物をしっかり噛むことが難しくなります。そうすると避けるようになる食材が増え、栄養バランスが崩れる原因となります。特に硬めの食材を敬遠するようになりやすく、たんぱく質やビタミン、ミネラルの摂取不足に陥るリスクが高まります。

このような状態が続くと、筋力の低下や免疫力の低下を引き起こしかねません。歯を失うことは、全身の健康を損なう引き金にもなるのです。

発音や表情への影響

前歯を中心に歯を失うと、発音に支障をきたすことがあります。特にサ行やタ行、ラ行などは、歯と舌の接触によって発音が決まるため、歯がないと不明瞭な発音になることがあります。人との会話や仕事に影響を及ぼし、心理的なストレスにもつながりやすくなります。

また、歯は顔全体の骨格を支える役割も担っています。奥歯を失うと、頬がこけて老けた印象になったり口元のシワが目立つようになったりすることもあります。見た目の変化も自信の喪失や社会的な活動の低下につながるため、無視できないリスクです。

噛み合わせの乱れや全身への影響

1本でも歯を失うと、噛み合わせのバランスが崩れます。隣の歯が倒れてきたり、噛み合っていた反対側の歯が伸びてきたりすることで、全体の噛み合わせが不安定になります。歯並びが悪化するだけではなく、顎関節症の原因になることもあります。

認知症・生活機能の低下

近年の研究では、歯を多く失っている高齢者は、そうでない人と比べて認知症のリスクが高まることが報告されています。これは、咀嚼による脳への刺激が減少すると、脳の活動が低下するためだと考えられています。

また、歯の喪失による食事の質の低下や外出機会の減少、人との交流の減少なども生活機能の低下に拍車をかけます。つまり、歯を失うことは口だけの問題ではなく、認知機能や生活の質全体に関わる、重大なリスクであると言えるのです。

歯を失うのを防ぐために大切なこと

年をとると歯を失うのは避けられないと思う方は少なくありませんが、実際には日々のケアや意識次第で防ぐことが可能です。大切なのは、原因となる疾患や習慣に早く気づき、予防のための行動を継続することです。

ここでは、歯を守るために私たちができる具体的な対策を紹介します。

毎日の丁寧な歯磨き

毎日の丁寧な歯磨きは、歯の喪失を防ぐのに非常に効果的です。歯周病や虫歯の多くは、歯と歯ぐきの間に溜まったプラーク(歯垢)が原因となります。これをしっかり除去するには、1日2〜3回、少なくとも1回は10分程度時間をかけて丁寧に磨くことが大切です。

また、磨き残しが多くなりやすい奥歯の溝や歯間部には、デンタルフロスや歯間ブラシの併用が効果的です。自分の歯並びや口内環境に合ったブラッシング法を知るためにも、歯科衛生士によるブラッシング指導を受けるようにしましょう。

定期的な歯科受診とプロフェッショナルケア

どれだけ丁寧に歯を磨いていても、自宅でのケアだけでは取り切れない汚れが存在します。特に、歯周ポケットの奥深くに入り込んだ歯石やバイオフィルムは専門的な機器と技術でないと除去が困難です。

そのため、3〜6か月に一度を目安に、定期的に歯科検診を受けることが大切です。

定期検診では、虫歯や歯周病などの口腔内の状態チェックだけではなく、歯のクリーニングやフッ素塗布なども行ってもらえます。これらは虫歯などの予防に効果的であり、継続して通院することで、大きなトラブルを未然に防げます。

食生活の見直し

栄養バランスの良い食事は歯や歯ぐきの健康維持に欠かせません。カルシウムやビタミンC、たんぱく質を意識的に摂取し、噛み応えのある食品で咀嚼機能を鍛えることも効果的です。

糖質の多い食品や間食の頻度が多い生活は、虫歯菌の活動を活発にさせ、口内環境の悪化を招きます。特に、寝る前の飲食は唾液の分泌が減る時間帯と重なるため、虫歯のリスクを高めます。食生活の見直しは、口腔と全身の両方を健康に保つ第一歩です。

生活習慣の改善とストレス管理

喫煙や過度の飲酒、睡眠不足などの生活習慣の乱れは、歯周病の進行や免疫力の低下に直結します。喫煙は、歯ぐきの血流を悪化させて炎症を進行させる要因となり、治療の効果を下げるとも言われています。

生活習慣の見直しは、口腔内の健康だけでなく、全身の病気予防にもつながる重要な要素です。

また、現代人に多いストレスも無視できません。ストレスが溜まると歯ぎしりや食いしばりが増え、歯への負担が強まります。適度な運動やリラクゼーション法を取り入れ、心と体のバランスを保つことが、結果的に歯の健康維持にもつながるのです。

まとめ

歯を失うことは、見た目や噛みにくさだけの問題ではありません。咀嚼機能の低下から栄養不足、発音や表情の変化、全身疾患への影響、さらには認知症のリスクまで、私たちの健康や生活の質に深く関わる重要な問題です。

その原因の多くは歯周病や虫歯といった予防可能なものであり、早期の対処と習慣の見直しで多くのリスクは軽減できます。

自分の歯で一生を過ごすためには、正しい知識を持ち、日々のケアと専門的なチェックを怠らないことが大切です。まずは自分の口の中に関心を持ち、小さな変化に気づくことから始めてみましょう。

歯を守りたいとお考えの方は、東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂にお気軽にご相談ください。

当院は、予防治療に力を入れています。虫歯の原因を根本から改善し、口内を健康に保ちます。マウスピース矯正や審美歯科も実施しているので、ぜひ一度ホームページをご覧ください。Web予約もお受けしています。

投稿者:

2025.07.15更新

歯の矯正期間はどのくらい?歯が動きやすい人の特徴も

こんにちは。東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂です。

大人になって矯正治療を受けたいと思っても「治療期間はどれくらいかかるのだろう?」と、治療期間の長さがネックになっている人もいるのではないでしょうか。

実は、歯列矯正をする際、歯の動きやすい人とそうではない人がいます。矯正期間は歯が動くスピードに左右されるので、歯が動きにくい人は当初の計画よりも治療期間が延びることがあります。

今回は、歯の矯正にかかる期間について解説します。歯が動きやすい人の特徴や、計画通りに矯正治療を進めるために大切なこともご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

矯正治療で歯を動かす仕組み

歯の周囲には歯を支える歯槽骨という骨があります。その歯槽骨と歯の間には弾力のある歯根膜と呼ばれる薄い膜があり、歯にかかる衝撃を和らげるクッションのような役割があります。

矯正装置を装着して歯に力を加えると、圧迫された側の歯根膜が縮み、元の厚みに戻そうとして顎の骨を溶かします。顎の骨が溶けた分、歯を動かせます。また、反対側の伸びて引っ張られた歯根膜がもとの厚みに戻ろうとして骨を再生させる細胞を作ります。

このように、少しずつ顎の骨の吸収と再生を繰り返すことで歯を移動させていくのです。歯列矯正では、矯正装置によって弱い力をかけては、骨ができるのを待つということを繰り返していきます。1か月に歯を動かせる限界は0.5mm〜1mm程度です。

歯の矯正期間はどのくらい?

一般的に歯の矯正に必要な期間は、全体矯正か部分矯正かで異なります。また、歯並びの状態や矯正方法などによっても大きく異なります。

全体矯正

全体矯正にかかる平均的な期間は、一般的に1〜3年ほどです。マウスピース矯正や表側矯正では1〜3年程度、裏側矯正やハーフリンガル矯正では2〜3年程度が目安になります。

また、矯正治療では歯を動かすための矯正期間と歯並びを安定させるための保定期間という2つの期間が必要です。矯正期間が終了したら、移動させた歯を固定させるためにリテーナーという保定装置を装着する必要があります。この期間が、保定期間です。

保定期間は歯を動かすためにかかった期間と同程度となることが多く、実際には治療に3~5年程度かかることになります。

部分矯正

主に前歯だけを対象にした部分矯正は、すべての人に適応となるわけではありません。軽微な症状に向いている治療法です。部分矯正が適応となる歯並びであれば、歯を動かす距離が短いため、数か月で治療が完了するケースもあります。

マウスピース矯正の場合は6か月〜1年程度、表側矯正の場合は3か月〜1年程度が目安です。裏側矯正の治療期間は6か月〜2年程度と全体矯正同様、長期になりがちです。

歯が動きやすい人とは

歯が動きやすいかどうかで、歯列矯正の治療期間が大きく変わります。ここでは、歯が動きやすい人の特徴についてまとめています。

症状が軽度である

症状が軽いほど、治療期間も短くなる傾向があります。特に、前歯だけの部分矯正で治療できる症例では、治療が短期間で済むケースが多いです。また、抜歯せずに歯を動かせる場合も短期間で治療が完了する可能性があります。

年齢が若い

年齢が若い人ほど代謝が良いので、歯が動きやすい傾向にあります。特に、成長期の子どもは骨の成長と再構築が活発なため、顎の成長を利用して不正咬合の治療も可能です。顎の成長が終わる子どものうちに歯列矯正を行うとスムーズに治療が進むでしょう。

歯を動かすスペースがある

歯を動かせるスペースがあれば、ほかの歯に干渉されず適切な位置に歯を移動させることが可能です。特に、歯のサイズが小さい方の場合は、スペースが確保されているケースが多く、歯もスムーズに動かせます。

一方、顎が小さいと歯を動かすスペースがないケースがほとんどです。歯を動かすスペースを作るために、ほかの歯を少し削ったり、抜歯が必要になったりすることもあります。

新陳代謝がよい

歯列矯正では、矯正装置によって歯を動かしたい方向へ力を加え、歯槽骨が吸収と再生を繰り返して歯を移動させます。代謝が良ければ骨の吸収と再生のサイクルが頻繁に行われ、歯もスムーズに動くでしょう。

歯並びに影響する悪習癖がない

唇を噛む癖や舌で前歯を押す癖、頬杖をつく癖などがあると、歯を動かしにくくなります。このような癖は、歯や歯槽骨に不自然な圧力をかけ、矯正治療の進行を遅らせる要因となるのです。

しかし、これらの歯並びに悪影響を及ぼす癖がなければ、矯正中の歯の動きもスムーズです。矯正装置の力を歯に効果的に伝えられることから、計画通りに矯正治療を進められるでしょう。

歯科医師の指示を守れている

歯科医師の指示を守れている方も、計画どおりに治療が進みやすいです。マウスピース矯正の場合は、マウスピースの装着時間や交換時期を守る必要があります。ワイヤー矯正の場合は、装置の調整のために定期的に歯科医院を受診しなければなりません。

歯科医師からの指示を守らないと、計画通りに歯を動かせず、治療期間が延びる可能性もあります。歯科医師の指示どおりに矯正装置を装着し、定期的に通院することで矯正治療はスムーズに進行します。不安なことや不明なことがあれば、歯科医師に相談しましょう。

計画どおりに矯正治療を進めるために大切なこと

ここでは、計画通りに矯正治療を進めるために大切なことについて解説します。

歯科医院を慎重に選択する

スムーズに矯正治療を進めるために、経験豊富な歯科医師のもとで治療を受けましょう。

また、矯正治療中は定期的に通院することになるので、歯科医院の立地も大きなポイントといえます。勤務先や自宅の近くなど、患者さん自身が通院しやすい歯科医院を選ぶことも大切です。

モチベーションを維持する

矯正治療は数か月から数年と長期にわたるため、途中で気持ちが緩んでしまうことがあります。治療期間中のモチベーションを保ち続けるためには、歯並びのビフォー・アフターを写真で記録するなどの工夫も必要です。

また、歯科医師や歯科衛生士とのコミュニケーションも欠かせません。不安やストレスを感じたときに相談できる相手がいるだけで、前向きな気持ちを維持しやすくなるでしょう。

定期的にメンテナンスを受ける

計画どおりに矯正治療を進めるためには定期的に歯科医院を受診し、治療の進捗状況や口腔内の状態をしっかりチェックしてもらうことが大切です。定期的なメンテナンスでは、歯の動きを確認し、必要に応じて装置の調整を行います。

また、矯正治療中は装置を装着することで虫歯や歯周病になるリスクが高まりますが、定期的に診察を受けることでこれらの早期発見にもつながります。

歯のクリーニングが行われるケースも多く、ふだんの歯磨きでは落としきれない汚れを除去してもらうことで、虫歯や歯周病の予防にもつながるでしょう。歯磨き指導や食事の注意点などのアドバイスも受けられます。

丁寧にセルフケアを行う

矯正治療中に虫歯や歯周病になると、それらの治療が優先されるケースが多いです。これによって、矯正治療を一時中断することになると、治療期間が延びる可能性があります。

そのため、いつも以上に丁寧にセルフケアを行い、虫歯や歯周病を予防することが大切です。特にワイヤー矯正の場合は、装置周りの磨き方の指導を受け、それに基づいて歯を磨きましょう。

まとめ

矯正治療での歯の動くスピードには個人差があり、患者さんの年齢や症状、生活習慣などによって治療期間は大きく異なります。

計画どおりに矯正治療を進めるためには、歯科医師の指示どおりに通院すること、矯正装置の使用ルールを守ることが何より重要です。加えて、正しいセルフケアの継続、生活習慣や癖の改善など、患者さん自身の努力も欠かせません。

これから歯列矯正治療を受けたいけれど、なかなか踏み出せないという方は、まずは歯科医院を受診して相談しましょう。

歯列矯正を検討されている方は、東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂にお気軽にご相談ください。

当院は、予防治療に力を入れています。虫歯の原因を根本から改善し、口内を健康に保ちます。マウスピース矯正や審美歯科も実施しているので、ぜひ一度ホームページをご覧ください。Web予約もお受けしています。

投稿者:

2025.07.08更新

ホワイトニングは虫歯があるとできない?知っておくべき注意点も

こんにちは。東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂です。

虫歯があってもホワイトニングはできますが、リスクや注意点があります。虫歯の状態によっては、ホワイトニングを優先することで歯の健康を損なうことがあるので注意が必要です。

この記事では、虫歯治療よりもホワイトニングを優先するリスクや注意点、虫歯の予防法について解説します。

ホワイトニングは虫歯があるとできない?

虫歯があったとしても、ホワイトニングを行うことはできます。

ただし、ホワイトニングの薬剤の影響により、以下のようなリスクを伴う場合があります。

虫歯が悪化することがある

虫歯治療とホワイトニングの施術は、同時には行えません。ホワイトニングの種類にもよりますが、施術には1〜3ヵ月かかることが一般的です。虫歯は自然に治ることはないため、この期間に虫歯が悪化する可能性があることを理解しておきましょう。

特に、歯の内部まで進んだ中等度の虫歯の進行は早いため、ホワイトニング期間に強い痛みが出ることがあります。さらに、虫歯が重症化すると、神経の治療が必要になり、健康な歯の大部分を損なうこともあるので注意が必要です。

また、ホワイトニングで歯が白くなる期間には個人差があります。歯の質によっては理想の白さになるまで長期間かかる場合があり、虫歯治療を後回しにすると歯を失うリスクも高まります。虫歯の大きさによっては、優先的に治療が必要になる可能性があることも理解しておきましょう。

歯がしみる・痛むなどの症状が出ることがある

ホワイトニングでは、効率よく歯を白くするために高濃度の薬剤を使用します。高濃度の薬剤であっても、健康な歯であれば強い痛みが出ることはほとんどありません。

しかし、虫歯になった箇所に薬剤が付着すると、歯がしみたり痛んだりすることがあります。特に、歯に穴が空いている場合や神経まで虫歯が進んでいる場合、歯茎に腫れや出血が見られる場合は症状が出やすいです。

痛みには個人差がありますが、何もしなくてもズキズキと強く痛む場合にはホワイトニングを延期せざるを得ないこともあります。

仮詰めが外れることがある

初期の虫歯であれば、1日で治療が完了することがほとんどです。

しかし、中等度以上の虫歯になると、複数回の治療が必要になり、仮詰めを施すことがあります。この期間にホワイトニングをすると、薬剤の付着により仮詰めが取れ、治療に影響を及ぼすことがあるので注意が必要です。薬剤が歯の内部に浸透し、痛みなどの症状が出るリスクもあります。

虫歯を治療してからホワイトニングをするときの注意点

歯の健康を考えれば、虫歯を治してからホワイトニングをするのが安心です。ここでは、治療を行ってからホワイトニングを受ける際の注意点について解説します。

補綴物には効果がない

ホワイトニングの薬剤は、健康な歯にのみ効果を発揮します。そのため、人工物である補綴物(詰め物や被せ物)を白くすることはできません。前歯や歯の表側に以前受けた治療箇所がある場合、自分の歯の色と補綴物の色に差が生じるリスクがあります。

色が気になる場合には、補綴物のやり替えを行う必要があるでしょう。

また、虫歯治療を受ける場合には、ホワイトニングを受けたい旨を事前に歯科医師に伝えてください。ホワイトニング後の歯の色を想定して、補綴物を作成できるケースもあります。

神経のない歯は白くできない

ホワイトニングの薬剤は健康な歯にしか効果がありません。そのため、虫歯や外傷などで神経を失っている場合、ホワイトニングでは白くできないことがあります。

神経を除去したあとの歯は、全体的にグレーっぽく見えることがあります。このような場合、一般的なホワイトニングではなく、ウォーキングブリーチという方法が選択されることが多いです。

ウォーキングブリーチとは、神経を失った歯の内部に薬剤を詰め、内側から歯を白くする方法です。

このように、お口の状態によって、効果的なホワイトニング方法は異なります。ご自身に合ったホワイトニング方法を知りたい場合には、まずは歯科医師にご相談ください。

知覚過敏の症状が出ることがある

虫歯治療で歯を削ると、一時的に知覚過敏の症状が現れることがあります。この状態でホワイトニングを受けると、薬剤の影響で歯がさらにしみることがあるので注意が必要です。

特に、ホワイトニングを受けた直後は、薬剤の影響により歯の表面が一層剥がれた状態になります。時間の経過とともに元の状態には戻るものの、ホワイトニングを受けた1~2日は刺激の強いもの、色の濃いものを摂るのは控えるのがよいでしょう。

また、歯の表層が剥がれた状態は、虫歯のリスクを高めます。そのため、ホワイトニング施術後は丁寧に歯磨きを行い、虫歯を予防することが大切です。

口内環境を整えてからホワイトニングを受ける

歯の表面に歯垢や歯石が付着しているとホワイトニングの効果が発揮できない場合があります。

なぜなら、歯の表面に汚れが溜まった状態になると、薬剤の成分が歯に吸収されにくくなるためです。また、歯茎に出血や腫れ、炎症がある場合には、強い痛みを伴うことがあります。

そのため、ホワイトニングを受ける際には、事前にお口全体のチェックを受け、口内環境を整えることが大切です。歯や歯茎の炎症を改善し、歯の表面の汚れや着色を取り除いてからホワイトニングを受けることで、より効果的に歯を白くできます。

自覚症状はないから早くホワイトニングを受けたいという方でも、お口の状態によっては歯科治療が優先されることがあります。

全ての治療を終えてからホワイトニングを受けることで、歯の白さを長持ちさせることにもつながるでしょう。

虫歯を予防する方法

お口の状態によっては歯科治療が優先になり、ホワイトニングの施術が延期になることがあります。そのため、できるだけ早く歯を白くしたいという方や、結婚式までに歯のトーンアップを図りたいという方は、日頃から虫歯を予防することが欠かせません。

ここでは、虫歯を予防する方法について解説します。

しっかりとセルフケアを行う

虫歯の原因は歯垢・歯石です。虫歯を予防するためには毎日しっかりと歯磨きをして、歯垢や歯石を除去することが重要です。口内に汚れが溜まると、細菌が繁殖し、虫歯のリスクが高まります。そのため、できれば毎食後に歯磨きを行いましょう。

歯ブラシで全体を磨くことも大切ですが、歯と歯の間には歯ブラシの毛先が届きにくいです。デンタルフロスや歯間ブラシを使用することで、歯ブラシが届きにくい歯と歯の間に付着した汚れも効果的に除去できます。

毎食後の歯磨きが難しい場合には、こまめにうがいをするのもよいでしょう。

ただし、寝る前の歯磨きは特に丁寧に行うことが大切です。そうすることで夜間の細菌繁殖を防ぐことができます。歯磨きの際にフッ素入りの歯磨き粉や洗口液を使用するとより効果的です。

定期的に歯科検診を受ける

虫歯を予防するためには、定期的に歯科医院で検診を受けることが欠かせません。毎日の歯磨きを丁寧に行っていても、歯磨きの仕方に癖があると、磨き残しができるものです。特に、歯ブラシの毛先が入りにくい歯と歯の間や歯と歯茎の境目には汚れが溜まります。

歯垢は歯ブラシでも取れるものですが、放置すると数日で歯石へと変化します。歯石は歯ブラシでは取り除けません。そのため、歯科医院で定期的に除去してもらう必要があるのです。お口の中の汚れを除去することで、虫歯だけでなく歯周病の予防にもつながります。

さらに、ホワイトニング後にも定期的にクリーニングを受けることで、歯の白さを長持ちさせることができるでしょう。

まとめ

ホワイトニングで理想の白さを手に入れるまで1〜3ヵ月かかることが多く、その期間に虫歯を放置すると悪化することがあります。また、虫歯がある状態でホワイトニングをすると、薬剤の影響により歯がしみたり痛んだり、仮詰めが外れたりすることもあるでしょう。

そのため、基本的には虫歯治療を優先的に行ってから、ホワイトニングを受けることが推奨されます。虫歯を治療し、お口の中を清潔にしてからホワイトニングを受けることで、薬剤の効果を高めることができるでしょう。

ホワイトニングを検討されている方は、東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂にお気軽にご相談ください。

当院は、予防治療に力を入れています。虫歯の原因を根本から改善し、口内を健康に保ちます。マウスピース矯正や審美歯科も実施しているので、ぜひ一度ホームページをご覧ください。Web予約もお受けしています。

投稿者:

ARTICLE

SEARCH

ARCHIVE

CATEGORY

- CAD/CAM冠

- IPR

- MTM

- インビザライン

- インビザライン・エクスプレス

- インビザライン・コンプリヘンシブ

- インビザライン・モデラート

- インビザライン・ライト

- インビザライン矯正

- インプラント治療

- オールセラミック

- カウンセリング

- ジルコニア

- ジルコニアセラミック

- セラミック

- セラミック歯

- セラミック治療

- デメリット

- デンタルローン

- ハイブリッドセラミック

- ブラケット

- ブリッジ

- ホワイトニング

- マウスピース

- マウスピース型

- マウスピース矯正

- メタルタトゥー

- メタルボンド

- メリット

- メンテナンス

- ラミネートベニア

- リスク

- ワイヤー

- ワイヤー矯正

- 予防歯科

- 二酸化ジルコニウム

- 人工ダイヤモンド

- 仮歯

- 保定期間

- 保険適用

- 健康保険

- 入れ歯

- 全体矯正

- 出っ歯

- 前歯

- 医療費控除

- 受け口

- 口腔外科

- 噛み合わせ

- 噛み合わせ治療

- 嚙み合わせ

- 外科治療

- 天然歯

- 失敗

- 奥歯

- 定期検診

- 定期診察

- 審美

- 審美性

- 小児歯科

- 抜歯

- 歯ぎしり

- 歯並び

- 歯列矯正

- 歯周病

- 歯周病菌

- 歯型

- 歯科技工士

- 歯科検診

- 歯科矯正

- 歯茎

- 治療期間

- 症例

- 矯正期間

- 矯正歯科

- 矯正装置

- 精密検査

- 自由診療

- 自費診療

- 虫歯

- 虫歯治療

- 虫歯菌

- 被せ物

- 親知らず

- 詰め物

- 費用

- 通院

- 通院頻度

- 部分入れ歯

- 部分矯正

- 金属

- 金属アレルギー

- 銀歯

- 顎関節症

- 食いしばり