2025.05.20更新

横向きに生えた親知らずは抜歯が必要?抜く方法も

こんにちは。東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂です。

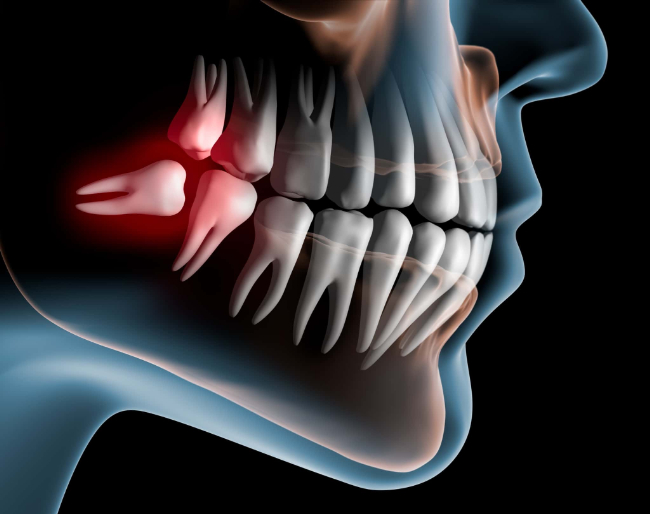

親知らずは、ほかの歯と違い20代前後に生えてくるため、正常に生えず、トラブルの原因になることが少なくありません。特に、横向きに生えている親知らずは、痛みや腫れ、歯並びの乱れなどさまざまな問題を引き起こすことがあります。

この記事では、親知らずが横向きに生える原因や抜歯の必要性、抜く方法、抜歯後の注意点について詳しく解説します。

親知らずが横向きに生える原因

親知らずが横向きに生える主な原因は、顎のスペース不足と生える時期の遅さにあります。

親知らず(第三大臼歯)は、ほかの永久歯がすでに生えそろったあと、10代後半から20代にかけて最後に生えてくる歯です。そのため、すでに限られたスペースの中に無理やり生えようとし、正しい方向に生える余地がなくなることが多いのです。

ここでは、親知らずが横向きに生える原因について解説します。

顎の小ささと現代人の食生活の関係

現代人は、昔に比べて顎が小さくなっているといわれています。これは、柔らかい食べ物が中心の食生活により、顎の骨の発達が不十分になりがちだからです。その結果、親知らずがまっすぐに生えるためのスペースが足りず、斜めや横向きに生えることが多くなります。

ほかの歯への影響と圧力のかかり方

親知らずの前にある第二大臼歯との距離が狭いために、親知らずがその歯を押すように成長しようとするケースもあります。これにより、親知らずが横向きに押し出されるように生えることがあるのです。

親知らずが歯茎の下に完全に埋まっていたり、一部だけが露出していたりすることも少なくありません。

遺伝的な要因

顎の大きさや歯の大きさ、歯の本数などは遺伝することがあります。両親や兄弟に横向きの親知らずがある場合、自分も同じように生える可能性があるのです。

また、歯並びや噛み合わせも関係しており、もともとの歯列のバランスが崩れていると、親知らずの生える方向に悪影響を与えることがあります。

横向きに生えた親知らずは抜歯が必要?

横向きに親知らずが生えていても、初期段階では痛みや腫れなどの症状が出ない場合があります。

しかし、知らないうちに周囲の歯を圧迫し、歯並びを乱したり、虫歯や歯周病のリスクを高めたりすることもあるため注意が必要です。そのため、親知らずが横向きに生えている場合、基本的には抜歯が必要となるケースが多いです。

横向きに生えた親知らずを放置するリスク

横向きに生えた親知らずを放置すると、以下のようなリスクがあります。

痛みや腫れの原因になることがある

横向きの親知らずは、歯茎の中に埋まっていることがあります。この状態は、水平埋伏(すいへいまいふく)と呼ばれ、炎症を起こしやすくなるのが特徴です。細菌が侵入しやすくなり、歯茎の腫れや強い痛みを引き起こすことがあります。

また、炎症が進行すると、口を開けづらくなったり、発熱を伴ったりすることもあるでしょう。「痛みも腫れもないから問題ない」と思っていても、横向きに生えている親知らずは将来的に問題を起こす可能性が高いため、症状が出る前に抜歯をすすめられることがあります。

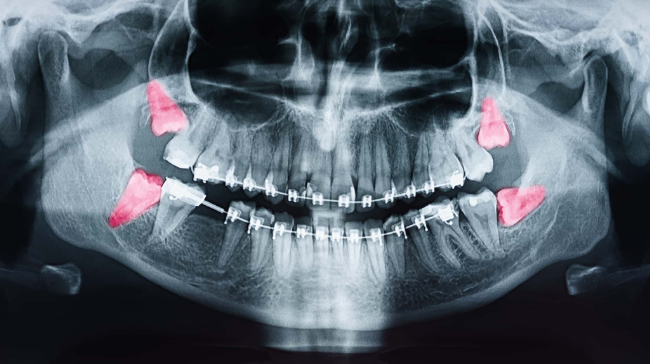

特に、レントゲンなどで周囲の歯への影響や骨への圧迫が見られる場合は、事前に処置をしておくことでトラブルを回避できるのです。

隣接する歯に悪影響を及ぼす可能性がある

親知らずが横向きに生えていると、隣にある第二大臼歯に強い圧力をかけ続け、その歯の根が吸収されることがあります。また、親知らずは奥にあるため歯ブラシが届きにくく、清掃不良により汚れがたまると、虫歯や歯周病になるリスクが高まるのです。

放置すると健康な歯まで失うリスクが高まるため、予防的な意味でも抜歯が検討されます。

抜歯しなくてよいケースもある

横向きに生えた親知らずすべてが抜歯対象になるわけではありません。例えば、完全に歯茎や骨の中に埋まっていて、周囲の歯に影響を及ぼしていない場合などは、経過観察をするケースもあります。

また、全身疾患がある方や高齢の方でリスクが高いと判断される場合は、抜歯が見送られることもあります。

親知らずの状態は、肉眼ではわかりにくく、レントゲンやCT撮影をしないと正確に判断できません。そのため、歯科医院で検査を受け、歯科医師と相談しながら抜歯の必要性を検討することが大切です。

早期の診断と適切な対応によって、将来の歯の健康を守ることにつながります。

横向きに生えた親知らずを抜く方法

横向きに生えた親知らずの抜歯は、まっすぐ生えている親知らずと比べて処置が複雑になる傾向があります。歯茎の中に埋もれていたり、骨に覆われていたりする場合もあるため、通常の抜歯よりも時間や技術を要することが多いです。

ここでは、一般的な抜歯の流れについて詳しく解説します。

レントゲンやCTによる事前診断

まず行われるのが、親知らずの位置や向きを確認するためのレントゲン撮影やCT検査です。これにより、歯の根の長さや神経との距離、骨の状態などが明確になります。とくに神経に近い場合は、より慎重な判断が必要です。

局所麻酔による痛みの緩和

抜歯の際は局所麻酔が用いられるため、処置中に痛みを感じることはほとんどありません。麻酔がしっかり効いてから抜歯を開始するため、不安を感じている方も安心して治療に臨めます。

歯ぐきの切開と歯の分割

横向きの親知らずは歯ぐきに埋まっていることが多く、そのままでは取り出せないため、まず歯ぐきを切開して親知らずを露出させます。その後、歯を分割して小さくし、少しずつ取り出すという方法が一般的です。これにより、周囲の組織への負担を抑えることができます。

親知らずの一部が骨に覆われている場合には、専用の器具を使って骨を一部削る必要があります。この処置も麻酔下で行われるため痛みは感じにくく、術後の腫れや違和感に備えて抗生剤や鎮痛剤が処方されます。

縫合と止血処置

歯を抜いたあとは、出血を抑え、傷口を保護するために縫合(糸で縫う処置)が行われます。止血のためにガーゼをしばらく噛む必要がありますが、30分から1時間ほどで落ち着くのが一般的です。

親知らずを抜いたあとの注意点

親知らずの抜歯後は、口腔内に傷が残るため、適切なアフターケアが重要になります。処置後の過ごし方によっては、痛みや腫れが強くなったり、感染症を引き起こしたりする可能性があるため、注意が必要です。

ここでは、親知らずの抜歯後に気をつけるべきポイントを詳しくご紹介します。

血を無理に止めようとしない

抜歯直後はガーゼを30分ほどしっかりと噛み、圧迫止血を行います。血がにじむのは自然な反応であり、無理にうがいをして洗い流そうとすると、かさぶたが剥がれて再び出血するおそれがあります。少量の出血は通常1日以内におさまるので、慌てずに様子を見ましょう。

刺激の強い食事は控える

傷口が完全にふさがるまでの間は、硬いものや辛いもの、熱すぎる食べ物は避けましょう。抜歯当日はやわらかいものを選び、噛むときは反対側の歯を使うようにしてください。

また、ストローの使用も避けましょう。吸う動作で血餅(けっぺい)というかさぶたが取れてしまい、ドライソケットと呼ばれる強い痛みを伴う状態になるリスクがあります。

処方された薬を指示どおりに服用する

抜歯後1〜3日は、頬が腫れたり、痛みが出たりするのが一般的です。これは体が治癒しようとしている反応です。歯科医院で処方された鎮痛剤や抗生物質を指示通りに服用すれば、ほとんどの場合で数日以内に落ち着きます。

痛みが長引く、あるいは悪化している場合は歯科医院に連絡してください。

入浴や運動は控える

抜歯当日は激しい運動や長風呂、飲酒など、血流を促す行動は避けてください。血行が良くなりすぎると、再び出血することがあります。どうしても体を温めたい場合は、短時間のシャワー程度にとどめましょう。

定期的に診察を受けて経過を確認してもらう

抜歯後、縫合した場合は1週間ほどで抜糸が行われます。抜歯した箇所が順調に回復しているかどうかを確認するためにも、歯科医師による経過観察は欠かせません。自己判断で診察をキャンセルすることなく、指示通りに通院しましょう。

まとめ

横向きに生えた親知らずは、隣の歯や歯ぐきに悪影響を及ぼす可能性が高いため、抜歯が推奨されるケースが多くあります。抜歯の方法や注意点を把握し、信頼できる歯科医師のもとで適切な処置を受けることが大切です。

親知らずの治療を検討されている方は、東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂にお気軽にご相談ください。

当院は、予防治療に力を入れています。虫歯の原因を根本から改善し、口内を健康に保ちます。マウスピース矯正や審美歯科も実施しているので、ぜひ一度ホームページをご覧ください。Web予約もお受けしています。

投稿者:

ARTICLE

SEARCH

ARCHIVE

CATEGORY

- CAD/CAM冠

- IPR

- MTM

- インビザライン

- インビザライン・エクスプレス

- インビザライン・コンプリヘンシブ

- インビザライン・モデラート

- インビザライン・ライト

- インビザライン矯正

- インプラント治療

- オールセラミック

- カウンセリング

- ジルコニア

- ジルコニアセラミック

- セラミック

- セラミック歯

- セラミック治療

- デメリット

- デンタルローン

- ハイブリッドセラミック

- ブラケット

- ブリッジ

- ホワイトニング

- マウスピース

- マウスピース型

- マウスピース矯正

- メタルタトゥー

- メタルボンド

- メリット

- メンテナンス

- ラミネートベニア

- リスク

- ワイヤー

- ワイヤー矯正

- 予防歯科

- 二酸化ジルコニウム

- 人工ダイヤモンド

- 仮歯

- 保定期間

- 保険適用

- 健康保険

- 入れ歯

- 全体矯正

- 出っ歯

- 前歯

- 医療費控除

- 受け口

- 口腔外科

- 噛み合わせ

- 噛み合わせ治療

- 嚙み合わせ

- 外科治療

- 天然歯

- 失敗

- 奥歯

- 定期検診

- 定期診察

- 審美

- 審美性

- 小児歯科

- 抜歯

- 歯ぎしり

- 歯並び

- 歯列矯正

- 歯周病

- 歯周病菌

- 歯型

- 歯科技工士

- 歯科検診

- 歯科矯正

- 歯茎

- 治療期間

- 症例

- 矯正期間

- 矯正歯科

- 矯正装置

- 精密検査

- 自由診療

- 自費診療

- 虫歯

- 虫歯治療

- 虫歯菌

- 被せ物

- 親知らず

- 詰め物

- 費用

- 通院

- 通院頻度

- 部分入れ歯

- 部分矯正

- 金属

- 金属アレルギー

- 銀歯

- 顎関節症

- 食いしばり