2025.07.29更新

知られざる歯周病と糖尿病の深い関係!放置が招く悪循環

こんにちは。東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂です。

お口の病気である歯周病と全身疾患である糖尿病は一見無関係に見えるでしょう。

しかし、この2つの疾患はどちらか一方の管理が不十分だと、もう一方も悪化するという悪循環が起こりやすく、深く影響し合う相互関係にあります。

この記事では、歯周病と糖尿病の基礎知識から、この2つの疾患の関係、治療や予防のポイントまでわかりやすく解説します。お口だけでなく、全身の健康も維持できるよう参考にしてください。

歯周病とは

歯周病とは、歯を支える歯茎や骨などの歯周組織に炎症が生じる病気です。初期段階では自覚症状が少ないため気づきにくく、症状が現れたときにはすでに進行していることも珍しくありません。ここでは、歯周病の原因や進行段階、症状について解説します。

歯周病の主な原因

歯周病の主な原因は、口腔内の細菌が増殖して形成されるプラーク(歯垢)です。

プラークは歯の表面に付着した細菌の塊で、この中に歯周病菌が潜んでいます。プラークが歯周ポケット(歯と歯茎の境目にある溝)にたまり、歯周病菌が毒素を出すことで、歯茎に炎症が起こります。

さらに、プラークが唾液などの成分と結合して歯石になると、歯ブラシでは除去が難しくなります。歯石の表面はザラザラしているため、さらにプラークが付着しやすくなり、歯周病の進行を加速させます。

歯周病の進行段階と症状

歯周病は、その進行度合いによっていくつかの段階に分けられます。

歯肉炎

歯周病の初期段階が歯肉炎です。この段階では、歯茎が赤く腫れたり、歯磨きの際に出血したりするなどの症状が見られます。

しかし、痛みを感じることは少なく、自覚症状が軽いため、放置されがちです。この段階であれば、適切な歯磨きや歯科医院でのクリーニングによって改善が見込めます。

軽度歯周炎

歯肉炎が進行すると、軽度歯周炎へと移行します。

この段階では、歯周ポケットが深くなり始め、歯を支える骨(歯槽骨)の吸収がわずかに始まります。歯茎の腫れや出血に加え、口臭が現れ、歯が浮いたように感じることもありますが、歯の動揺はほとんどありません。

中等度歯周炎

さらに病状が進行すると、中等度歯周炎となります。

歯周ポケットはさらに深くなり、歯槽骨の吸収も顕著に進みます。歯茎の腫れや出血はより頻繁になり、膿が出ることもあり、口臭も強くなる傾向があります。また、歯がグラグラして食事がしづらくなるなど、日常生活にも支障が出始めます。

重度歯周炎

歯周病が末期に達すると重度歯周炎となります。

歯槽骨の大部分が破壊され、歯は大きくグラグラと動揺し、最終的には自然に抜け落ちることもあります。強い痛みや膿、口臭など、口腔内の不快な症状が顕著になり、この段階まで進行すると抜歯せざるを得ないケースも少なくありません。

糖尿病とは

糖尿病は、血糖値(血液中のブドウ糖の濃度)が高い状態が慢性的に続く病気です。

私たちの体は、食事から得たブドウ糖をエネルギーとして利用しています。このブドウ糖を細胞に取り込む際に必要なのが、膵臓から分泌されるインスリンというホルモンです。

糖尿病は、このインスリンが十分に分泌されなかったり、インスリンがうまく作用しなかったりすることで引き起こされます。

糖尿病の種類

糖尿病にはいくつかの種類がありますが、ここでは代表的なものをご紹介します。

1型糖尿病

1型糖尿病は、自己免疫反応によって膵臓のβ細胞が破壊され、インスリンがほとんど分泌されなくなるタイプの糖尿病です。発症は若年層に多く、突然症状が現れることが多いのが特徴です。インスリン注射による治療が不可欠となります。

2型糖尿病

糖尿病患者の約9割を占めるのが2型糖尿病です。遺伝的な要因に加え、過食、運動不足、肥満、ストレスといった生活習慣が大きく関与しています。インスリンの分泌量が不足したり、インスリンが効きにくくなったりすることで発症します。

生活習慣の改善や薬物療法、インスリン療法などが治療の柱となります。

そのほかの原因による糖尿病

遺伝子の異常やほかの病気、薬剤の使用などが原因で起こる糖尿病です。例えば、膵臓の病気(慢性膵炎など)や、ステロイド薬の長期使用などが挙げられます。

また、妊娠糖尿病は、妊娠中に初めて発見された、または発症した糖尿病に至るほどの糖代謝異常を指します。出産後には血糖値が正常に戻ることが多いですが、将来的に2型糖尿病を発症するリスクが高まることが知られています。

糖尿病の主な症状

糖尿病は、初期段階では自覚症状がほとんどないことが多いです。

しかし、血糖値が高い状態が長く続くと、さまざまな症状が現れる可能性があります。

たとえば、血液中のブドウ糖濃度が高まることで、体は水分を欲します。その結果、口の渇きを感じ多飲になり、それに伴い多尿になります。また、摂取したブドウ糖がうまく利用されず、体が脂肪や筋肉を分解してエネルギーを得ようとするため体重減少が見られることがあります。

さらに、エネルギー不足からだるさを感じやすくなったり、目のレンズの調節機能が損なわれて、視力低下・かすみ目の症状が現れたりすることがあります。

糖尿病の合併症

糖尿病が怖いのは、全身の血管や神経を障害し、さまざまな合併症を引き起こす可能性がある点です。

例えば、糖尿病網膜症は、目の網膜の血管が障害され、視力低下や失明に至ることもあります。また、糖尿病腎症は、腎臓の働きが悪くなり、最終的には人工透析が必要となることがあります。

さらに、糖尿病神経障害が起きると、手足のしびれや痛み、感覚の麻痺などが起こり、重症化すると足の壊疽(えそ)につながることもあります。

そのほかにも、心筋梗塞や脳梗塞といった動脈硬化性疾患のリスクを高めたり、感染症にかかりやすくなったりと、全身に悪影響を及ぼします。早期の診断と適切な治療、そして良好な血糖コントロールが、これらの合併症を防ぐうえで極めて重要です。

歯周病と糖尿病の深い関係

ここでは、両者がどのように関連し、互いに悪影響を及ぼすのかを具体的に解説します。

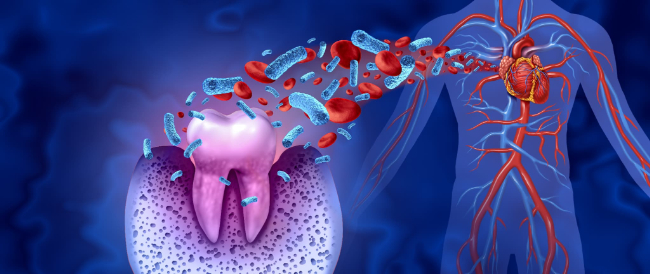

歯周病が糖尿病に与える影響

歯周病による慢性的な炎症は、体内に炎症性物質(サイトカイン)を常に放出させる状態を作ります。これがインスリンの働きを妨げ、血糖値をコントロールしにくくするのです。

実際に、重度の歯周病患者では、軽度の人に比べて糖尿病が悪化しやすいという研究結果もあります。また、歯周病の治療によって血糖値が改善されたという報告もあり、口腔の健康管理が糖尿病の治療の一部であると認識されつつあります。

糖尿病が歯周病に与える影響

糖尿病が進行すると免疫力が低下し、細菌に対する抵抗力が落ちるため、歯周病が悪化しやすくなります。高血糖状態は唾液の質や量にも影響し、細菌が繁殖しやすい環境になります。

さらに、傷の治癒力が落ちているため、歯茎にできた小さな傷や炎症が治りにくく、慢性化しやすいのです。つまり、糖尿病患者は歯周病の発症・進行リスクが高いということになります。

歯周病の治療法

歯周病が発見された場合には、適切な治療を早期に行うことが大切です。

スケーリング・ルートプレーニング

初期から中等度の歯周病には、スケーリングやルートプレーニングといった治療が有効です。歯ブラシでは取り除くことが難しい歯の表面や歯周ポケットの内部に付着したプラークや歯石を専用の器具で取り除き、歯茎の炎症を改善します。

歯周外科治療

歯周病が進行している場合、基本的な清掃だけでは治癒が難しいため、歯周外科治療が行われることもあります。歯茎を開き、奥深くにある歯石や感染組織を除去するフラップ手術や、骨の再生を促す再生療法(GTRやエムドゲインなど)も適応されることがあります。

歯周病の予防法

歯周病の予防は、糖尿病の進行を防ぐ意味でも非常に重要です。

歯周病予防の基本は、歯磨きを中心としたセルフケアです。特に歯と歯茎の境目を意識してブラッシングを行い、プラークを取り除くことが大切です。歯間ブラシやデンタルフロスを併用することで、歯ブラシが届きにくい細かい部分に付着した汚れを除去することができます。

糖尿病をお持ちの方は、セルフケアの質を高めることが大切です。また、定期的な歯科検診とプロによるクリーニングも欠かせません。歯周ポケットの深さや炎症の有無を定期的にチェックすることで、歯周病の早期発見と早期治療につながります。

さらに、糖尿病の患者さんは歯科医院と内科との連携も重要で、情報共有によってより的確な全身管理が可能になります。

まとめ

歯周病と糖尿病は、それぞれが独立した病気に見えますが、実はお互いに深く影響し合いながら悪循環を生む関係にあります。糖尿病の管理が不十分だと歯周病が進行しやすくなり、逆に歯周病があることで血糖値のコントロールが難しくなるというサイクルが起こるのです。

このような悪循環を断ち切るためには、早期の歯周病治療と継続的な予防ケア、そして糖尿病の適切な管理が欠かせません。歯科と医科の連携を活かして、全身の健康を守っていきましょう。

歯周病にお悩みの方は、東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂にお気軽にご相談ください。

当院は、予防治療に力を入れています。虫歯の原因を根本から改善し、口内を健康に保ちます。マウスピース矯正や審美歯科も実施しているので、ぜひ一度ホームページをご覧ください。Web予約もお受けしています。

投稿者:

2024.10.29更新

重度の歯周病の症状と治療方法!費用や期間、放置するとどうなるのか

こんにちは。東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂です。

「歯科医院で重度の歯周病と診断された」「重度の歯周病を放っておくとどうなるの?」という方もいらっしゃるでしょう。「重度といわれても、どのような状態なのかイメージがつきにくい」と感じている方もいるかもしれません。

今回は、重度の歯周病の症状や治療方法、治療にかかる費用と期間、放置するリスクなどについて解説します。

重度の歯周病の症状

重度の歯周病と聞いても、具体的にはどのような症状がでるのか分からないという患者さんも多いのではないでしょうか。ここでは、そもそも歯周病とはどのような病気なのか、重度の歯周病とはどのような状態を指すのかとあわせて、重度の歯周病の症状を解説します。

歯周病とは

歯周病とは、歯周病菌によって引き起こされる炎症性の疾患のことです。歯と歯肉のすき間(歯周ポケット)に細菌が蓄積することにより引き起こされます。

初期の段階では自覚できる症状がないことがほとんどですが、進行にともなって歯周ポケットが深くなり、出血や歯ぐきの腫れ、膿などの症状が現れます。「そのまま放っておけば治るのではないか」と考える方もいますが、歯周病が自然に治ることはありません。

そのまま放っておけば病気は進行し、最悪の場合には歯が抜け落ちることもあります。歯周病は口の中だけの病気だと考える方は多いかもしれませんが、全身疾患と関連していることも明らかになっています。

治療せずに放置するとさまざまなリスクを伴うため、早めに治療を受けることが重要です。

重度の歯周病とは

歯周病の段階は、歯周ポケットの深さで判断されます。健康な歯ぐきの状態では歯周ポケットは1~2mm、軽度の歯周炎では3~5mm、中等度では4~7mm、重度では6mm以上となります。

重度の歯周病は、歯を支える骨の2/3以上は破壊されている状態です。

重度の歯周病の症状

重度の歯周病になると、歯がグラグラと動いたり食べ物を噛みにくくなったりする症状がみられます。また、歯肉は下がり、歯根が露出することも特徴です。露出した歯根には大量の歯石が付着していることも確認できるでしょう。

さらに、歯肉が赤く腫れて、歯と歯肉のすき間から膿が出ることもあります。朝起きた際に口の中がネバついたり、血の味がしたりすることもあるでしょう。血や膿の影響で、口臭が強くなることも重度の歯周病の症状として挙げられます。

重度の歯周病の治療方法

重度の歯周病の治療には、いくつかの種類があります。ここでは、代表的な治療方法について解説します。

歯周病の基本治療

歯周病の段階に関係なく、基本治療が行われます。基本治療とは、歯周病の原因となる歯垢や歯石の除去、噛み合わせの調整など、口腔内の環境を改善するための治療のことを指します。

歯周病の基本治療では、歯科医院で行うクリーニングなどはもちろん、患者さん自身が自宅で行うセルフケアも重要となります。

FMD

FMD(フルマウスディスインフェクション)とは、歯周病菌に効く抗生剤の服用とバイオフィルムの除去を行う治療です。一度できたバイオフィルムは普段のブラッシングだけでは除去できませんので、歯科医院でプロのクリーニングを受ける必要があります。

身体の中と口腔内、両方から歯周病菌の除去にアプローチすることで、治療の効果を高めます。

歯周外科治療

歯周病が重度まで進むと、歯の根っこの深い部分にまで歯石が付着するため通常の器具では取り除くことが難しくなります。歯ぐきを直接切開して歯根を露出させ、歯石を除去完璧に除去しなければなりません。

なお、治療の際は麻酔を使用するため、痛みを感じることはほとんどありません。

歯周組織再生療法

歯周組織再生療法は、歯周病によって失われた歯を支える組織を再生させる治療です。失われた組織を再生するために薬剤を使用します。薬剤には、エムドゲイン、幹細胞サイトカイン、CGF、AGFなどいくつか種類がありますが、歯科医院によって使用するものは異なります。

歯周補綴療法

重度の歯周病の状態では、歯を支える骨の半分以上が溶けて歯がグラグラしてきます。そのような状態では、食べ物を噛む際に支障が出るだけでなく、クリーニングやセルフケアもしにくくなるでしょう。

そのため、グラグラしている歯を被せ物で固定し、安定させる治療を行います。歯が安定することにより歯周治療が行いやすくなるだけでなく、噛み合わせの回復も目指せます。

抜歯

歯がグラグラしている重度の歯周病であっても、まずは歯を残すための治療が行われます。

しかし、残すことによるリスクが高い場合や残せる見込みがない場合には、抜歯を検討しなければなりません。

重度の歯周病の治療にかかる費用と期間

歯周病の治療にかかる費用や期間は、歯ぐきの状態や進行具合などによって異なります。ここでは、重度の歯周病の治療にかかる費用と期間の目安について解説します。

重度の歯周病の治療にかかる費用

歯周病治療には、基本的に保険が適用されます。

ただし、費用は重症度によって異なります。軽度の場合の治療費は5,000円~1万円、中等度では1万円~1万5,000円が目安です。

重度の歯周病になると、1万5,000円~2万円程度が目安でしょう。重度の歯周病では治療完了までに何度も通院する必要があるため、保険適用でもトータルで10万円以上かかるケースも珍しくありません。

重度の歯周病の治療にかかる期間

重度の歯周病の場合、8回~10回程度の診療が必要となります。患者さまの口腔内の状態にもよりますが、治療期間は1年以上に及ぶことも考えられるでしょう。自費診療を選択することにより、通院回数を少なくすることは可能です。

ただし、この場合には、1回あたりの治療費が3万円~5万円と高額になります。通院回数を少なくできるかどうかは、かかりつけの歯科医院と相談しましょう。

重度の歯周病を放置するとどうなる?

重度の歯周病を放置していても自然に治ることはありません。それどころか、さまざまなリスクが生じますので注意が必要です。

以下では、重度の歯周病を放置するリスクについて解説します。

食生活に影響が出る

重度の歯周病では、歯を支える骨の半分以上は破壊されています。歯ぐきが下がって腫れ上がり歯がグラグラとするため、食べ物を噛みにくくなることがあるでしょう。また、それほど硬くない食べ物であっても、噛んだ時に痛みが生じることも考えられます。

口臭が悪化する

重度の歯周病では、歯と歯ぐきのすき間から血や膿が出ます。毎日歯磨きやマウスウォッシュなどをしていても、口臭が悪化していくでしょう。

ご自身の口臭に気づくのは非常に難しく、対人関係に影響を及ぼす恐れもあります。

歯が抜け落ちる

歯周病を放っておいても自然に治ることはありませんので、放置して入れば骨の破壊が進んでいきます。その結果、歯を支える骨が溶かされて、歯が抜け落ちることも考えられるでしょう。

全身疾患が引き起こされることがある

歯周病は、さまざまな全身疾患を引き起こすことが明らかになっています。例えば、歯周病菌が口から体内に入ることにより、心臓血管疾患や呼吸器疾患などが引き起こされることがあります。

また、歯周病により糖尿病の症状が悪化することや、妊婦の場合には低出生体重児などのリスクが高まることもわかっています。

まとめ

重度の歯周病とは、歯周ポケットの深さが6mm以上となり、歯を支える骨が半分以上破壊されたり歯がグラグラしたりした状態のことを指します。この状態では、あまり硬くない食べ物を噛んだだけでも痛みが生じたり、歯と歯ぐきのすき間から血や膿が出たりします。

重度の歯周病が自然に治ることはありません。それどころか、さらに進行すれば歯が抜け落ちることや全身疾患が引き起こされることも考えられるでしょう。

「重度になったら歯を抜くしかないのでは?」と感じる方もいるかもしれませんが、重度であっても行える治療方法は複数あります。できるだけ早めに歯科医院へご相談ください。

重度の歯周病にお悩みの方は、東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂にお気軽にご相談ください。

当院は、予防治療に力を入れています。虫歯の原因を根本から改善し、口内を健康に保ちます。マウスピース矯正や審美歯科も実施しているので、ぜひ一度ホームページをご覧ください。Web予約もお受けしています。

投稿者:

2024.09.10更新

歯周病菌とは?大人から子どもにうつる?歯周病が引き起こす怖い病気とは

こんにちは。東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂です。

歯周病は、口腔内に歯周病菌が繁殖して感染することにより引き起こされる疾患です。お子さまが身近にいる方は、大人から子どもに歯周病がうつるのかも気になるのではないでしょうか。

今回は、歯周病の原因となる歯周病菌について解説するとともに、歯周病の症状や予防・改善方法についてもまとめています。ぜひ、最後までご覧ください。

歯周病菌とは?

歯周病菌とは、歯周病の発症・進行に関与する細菌の総称です。歯周病を引き起こす細菌には、アクチノバチルスやアクチノマイセテムコミタンス(A.A菌)、ポルフィロモナス・ジンジバリス(Pg菌)などが挙げられます。

歯周病菌は酸素を嫌う性質があるため、歯と歯茎の境目の歯周ポケットに棲みつきます。歯周病菌が増殖すると歯周ポケットは深くなり、さらに歯周病菌が好む環境になるでしょう。

歯周病は歯肉の腫れなどの症状を引き起こし、放置すると最終的には歯槽骨が破壊される恐れもあります。

上述した以外にも歯周病菌にはたくさんの種類があり、中でも歯周病を発症しやすい3種類の細菌のことをレッドコンプレックスと呼びます。ポルフィロモナス・ジンジバリス(Pg菌)、トレポネーマ・デンティコラ(Td菌)、タンネレラ・フォーサイセンシス(Tf菌)です。

歯周病治療では、これらの細菌を減らして症状を改善させることを目標の一つとしています。

歯周病菌の原因

歯周病菌は歯周病の発症・進行に大きな影響を及ぼす細菌で、細菌が集まり塊を形成したものをバイオフィルムと言います。歯周病菌が繁殖して口腔内にバイオフィルムを形成することで炎症を起こし、歯周病を発症させます。

歯周病菌のほとんどが嫌気性菌で酸素が苦手なため、歯と歯の隙間や歯と歯茎の隙間に生じる歯周ポケット内に多く存在しています。また、歯周病菌の侵入を防いでいる歯茎は、体の抵抗力が下がると弱まります。

抵抗力が下がって歯周病菌が血液に侵入し全身に運ばれると、様々な病気を引き起こすこともあるので注意が必要です。

歯周病菌は大人から子どもにうつる?

歯周病菌は、子どもから大人まで年齢に関係なく、会話やくしゃみの際に飛ぶ唾液や食器の共用、キスなどによりうつる恐れがあります。歯周病が直接うつるわけではなく、歯周病菌が人から人へ唾液を介して移動するのです。

また、赤ちゃんの口の中には歯周病菌が存在しません。お世話をしたりスキンシップを取ったり、話しかけたりする中で保育者の口腔細菌が移行していきます。

そのため、子どもに関わる大人の口腔内を清潔に保つことが重要です。

歯周病の症状

歯周ポケットに侵入した細菌が歯茎などに炎症を引き起こし、最終的には歯を支える骨である歯槽骨をも溶かす病気が歯周病です。初期段階では痛みなどの症状がないため、気づかないうちに進行するのが特徴です。症状を自覚する頃には、悪化していることも珍しくありません。

治療が遅れると病原菌が口腔内に広がって周囲の歯も影響を受け、最悪の場合には何本も歯が抜け落ちる可能性もある恐ろしい病気です。

歯周病の症状は、進行度によって異なります。軽度の場合、歯茎に腫れや赤みが現れる、歯磨きをした際に出血するなどの症状が現れますが、歯周病であると気付ける方は多くありません。

中等度の場合、歯磨きの際に血や膿が出たり、歯茎が退縮し始めたりします。歯茎が退縮したことで、歯と歯の間にすき間ができる場合もあるでしょう。

重度の場合、硬いものを噛むと痛みを感じる、歯がグラグラするなど、自覚できる症状が現れます。出血や排膿、細菌の増殖の影響で、口臭が発生・悪化する方も多いです。

重症化するほど歯を失う可能性が高まるので、早期発見・治療が重要な病気といえます。

歯周病が引き起こす怖い病気

歯周病の恐ろしいところは、歯周病菌が血液に入り込んで血流にのって運ばれることで、全身疾患を引き起こす原因になる点です。以下で、歯周病によって引き起こされる病気をご紹介します。

心疾患

歯周病菌などの刺激により動脈硬化を誘発する物質が出て血管が狭くなり、狭心症や心筋梗塞を起こすリスクがあります。心臓の心内膜が感染することで、細菌性心内膜炎を起こす可能性もあるでしょう。

脳梗塞

歯周病は、脳梗塞の原因にもなります。血管に入り込んだ歯周病菌が脳の血管を狭くしたり、血栓を作ったりすることで脳の血管が詰まるためです。

肺炎

口の中の細菌が肺に入り込むことによる肺炎を、誤嚥性肺炎といいます。唾液や食べ物に混ざった歯周病菌が誤って気管に入ると誤嚥性肺炎を起こしますが、命に関わることもあるでしょう。

誤嚥性肺炎を起こした患者さまの肺からは、歯周病の原因菌が高い頻度で見つかることから、歯周病と肺炎に強い関連性があるとされています。

糖尿病

歯周病の悪玉菌が増殖すると、菌から発生する炎症物質や毒素により糖尿病が悪化します。

また、歯周病と糖尿病は相互に影響を及ぼし合っていることがわかっています。歯周病を治療すると、糖尿病が改善することもあるとされているのです。

低体重児出産・早産

特に、妊娠中は歯周病に注意が必要でしょう。歯周病菌が血管を通じて胎盤に影響を及ぼし、早産や低出生体重児のリスクが高まると考えられているためです。

歯周病菌を減らす方法

歯周病を予防したり進行を食い止めたりするためには、口腔内の歯周病菌を減らすことが重要です。以下で、歯周病菌を減らす方法をご紹介します。

セルフケアを徹底する

歯周病菌は、口腔内の歯垢や歯石に含まれています。そのため、セルフケアを毎日丁寧に行い、歯垢や歯石を蓄積させないことが重要です。

歯の表面に付着したプラークなどは、歯ブラシで丁寧にブラッシングして除去しましょう。歯ブラシを小刻みに揺らしながら、1本ずつ優しく丁寧に磨いていきます。

歯と歯の間の汚れは、デンタルフロスを使用すると効果的に除去できるでしょう。フロスが歯にあたる角度を調節しながら、歯と歯の間の汚れを丁寧に落としてください。

歯と歯茎の間の汚れは、歯間ブラシを差し込んで軽く前後に動かして除去します。力を入れすぎると歯茎にダメージが加わって退縮する可能性があるため、力加減には気をつけましょう。

歯間ブラシにはサイズがあるので、歯科医師や歯科衛生士に歯茎の隙間に合うものを選んでもらうといいでしょう。

歯科医院でクリーニングを受ける

新しくできたプラークは歯磨きで取り除きやすいですが、歯石や歯周ポケット内のプラークは歯磨きで除去するのは難しいです。そのため、定期的に歯科医院を受診し、歯のクリーニングをしてもらいましょう。

プロによるクリーニングでは専用の機械を使用するため、歯周ポケット内のプラークや歯石もきれいに除去できるでしょう。歯垢を除去して歯周病の原因となる細菌の数を可能な限り減らすことをプラークコントロールと呼び、歯周病の予防や治療の中心となります。

歯周病を予防・改善する方法

歯周病を予防するには、歯周病菌を減らすためにセルフケアや歯科医院でのクリーニングを徹底することが大切です。同時に、生活習慣の改善も歯周病予防には欠かせません。

例えば、喫煙すると、タバコに含まれる有害物質によって血流が悪くなって免疫力が低下します。免疫力が低下すると細菌感染しやすくなるため、歯周病になるリスクが高まるでしょう。そのため、禁煙することで歯周病を予防できます。

また、栄養バランスを意識した食事をすることも、歯周病の予防・改善には重要です。

免疫が低いと歯周病になりやすい他、炎症が悪化する可能性もあります。免疫を高めるために大切なのが、栄養バランスの取れた食事を摂取することです。

日々の食生活が歯周病の予防や改善につながるので、栄養バランスのとれた食事を心がけましょう。

まとめ

歯周病菌は、日常生活の様々なシーンで唾液を介して感染します。感染しないように気を付けることも重要ですが、歯科医院での定期的なクリーニングやセルフケアによってプラーク・歯石をきれいに除去して、歯周病菌を減らすことも大切でしょう。

定期的に歯科医院を受診して口腔内のチェックをしてもらうことで、歯周病の早期発見・治療につながります。もし、歯茎の腫れや痛み、出血があるなど何らかの症状に気づいた場合は、早めに歯科医院を受診しましょう。

歯周病の治療を検討されている方は、東京都世田谷区経堂にある、きたむら歯科経堂にお気軽にご相談ください。

当院は、予防治療に力を入れています。虫歯の原因を根本から改善し、口内を健康に保ちます。マウスピース矯正や審美歯科も実施しているので、ぜひ一度ホームページをご覧ください。Web予約もお受けしています。

投稿者:

ARTICLE

SEARCH

ARCHIVE

CATEGORY

- CAD/CAM冠

- IPR

- MTM

- インビザライン

- インビザライン・エクスプレス

- インビザライン・コンプリヘンシブ

- インビザライン・モデラート

- インビザライン・ライト

- インビザライン矯正

- インプラント治療

- オールセラミック

- カウンセリング

- ジルコニア

- ジルコニアセラミック

- セラミック

- セラミック歯

- セラミック治療

- デメリット

- デンタルローン

- ハイブリッドセラミック

- ブラケット

- ブリッジ

- ホワイトニング

- マウスピース

- マウスピース型

- マウスピース矯正

- メタルタトゥー

- メタルボンド

- メリット

- メンテナンス

- ラミネートベニア

- リスク

- ワイヤー

- ワイヤー矯正

- 予防歯科

- 二酸化ジルコニウム

- 人工ダイヤモンド

- 仮歯

- 保定期間

- 保険適用

- 健康保険

- 入れ歯

- 全体矯正

- 出っ歯

- 前歯

- 医療費控除

- 受け口

- 口腔外科

- 噛み合わせ

- 噛み合わせ治療

- 嚙み合わせ

- 外科治療

- 天然歯

- 失敗

- 奥歯

- 定期検診

- 定期診察

- 審美

- 審美性

- 小児歯科

- 抜歯

- 歯ぎしり

- 歯並び

- 歯列矯正

- 歯周病

- 歯周病菌

- 歯型

- 歯科技工士

- 歯科検診

- 歯科矯正

- 歯茎

- 治療期間

- 症例

- 矯正期間

- 矯正歯科

- 矯正装置

- 精密検査

- 自由診療

- 自費診療

- 虫歯

- 虫歯治療

- 虫歯菌

- 被せ物

- 親知らず

- 詰め物

- 費用

- 通院

- 通院頻度

- 部分入れ歯

- 部分矯正

- 金属

- 金属アレルギー

- 銀歯

- 顎関節症

- 食いしばり